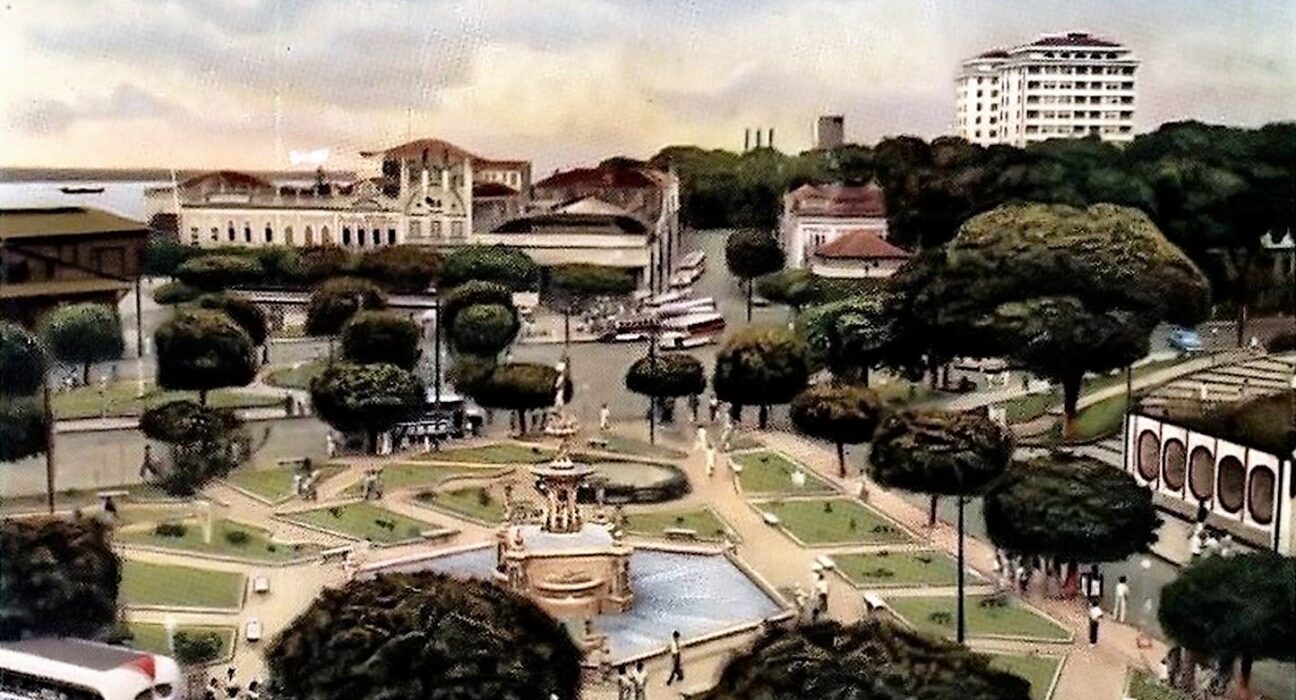

Um passeio histórico na Manaus na década de 1950

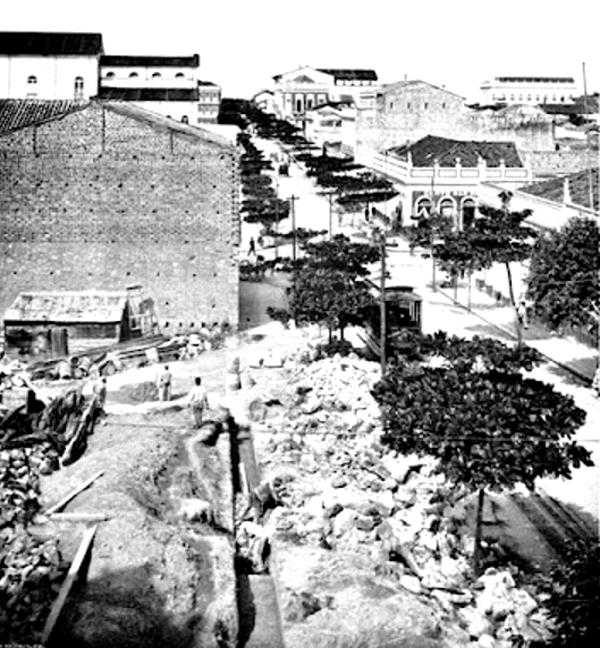

Na década de 1950, Manaus ainda estava se recuperando dos efeitos da desestruturação econômica, um legado da dependência quase absoluta da exportação de borracha. Antes disso, durante a década de 1940, houve uma breve recuperação graças à Segunda Guerra Mundial, mas os tempos de prosperidade logo se dissiparam. A cidade e o Estado do Amazonas, que viviam principalmente do cultivo e extração da borracha, sentiram um baque com o fim da Primeira Guerra Mundial e o fechamento de mercados de exportação. No entanto, a entrada do Brasil na Segunda Guerra Mundial proporcionaria um novo impulso à economia local.

Em 1942, com a ascensão do Império Japonês, que conquistou as colônias asiáticas produtoras de borracha, o mercado internacional da matéria-prima se fechou. Os Aliados, que dependiam da borracha para suas indústrias bélicas, voltaram sua atenção para o Amazonas. O Japão atacou as bases Aliadas no Pacífico, e em resposta, o Brasil entrou no conflito contra as Potências do Eixo após o ataque a navios brasileiros. Os Estados Unidos, como parte de um esforço de guerra, firmaram acordos com o Brasil, nos chamados “Acordos de Washington”, garantindo recursos financeiros para a produção de borracha na região. Assim, a Amazônia foi chamada para contribuir com sua matéria-prima, e cerca de 60.000 nordestinos, principalmente retirantes em busca de melhores condições de vida, foram enviados para trabalhar nos seringais.

Durante o período de 1942 a 1945, a cidade de Manaus se tornou uma das subsedes da Rubber Development Company, uma empresa formada para gerenciar a produção de borracha na região. Com isso, os investimentos, como a construção de um novo aeroporto e as melhorias na infraestrutura da cidade, deram um breve alento à economia local. A especulação imobiliária também foi aquecida, alimentando uma esperança de recuperação da cidade, que parecia finalmente superar a crise econômica. A produção de borracha também gerou uma pequena revolução na sociedade local, com o recrutamento de grandes contingentes de trabalhadores e o aumento da circulação monetária.

Entretanto, a euforia durou pouco. Com o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, o mercado asiático foi reaberto, e os avanços nas técnicas de borracha sintética fizeram com que a borracha amazônica perdesse seu valor estratégico. Os “Acordos de Washington” foram abandonados, e as esperanças de recuperação da região, que se alimentaram da guerra, desapareceram junto com a vitória dos Aliados. A capital do Amazonas, que já havia perdido seu protagonismo, voltou a ser negligenciada pelo governo federal, que agora olhava para as regiões mais desenvolvidas do Sul e Sudeste do Brasil.

Apesar dos esforços do governo local, que criaram a Superintendência de Valorização Econômica da Amazônia (SPVEA) em 1953, com o intuito de alavancar a agricultura, a mineração e a pecuária, a região continuava sem as condições estruturais necessárias para um crescimento sustentável. A falta de estradas e a dificuldade de escoar a produção agrícola e mineral ainda eram obstáculos imensos. O projeto de valorização econômica foi frustrado pela falta de recursos e pela falta de estrutura básica, o que fez com que os investimentos se concentrassem em outros estados do Brasil.

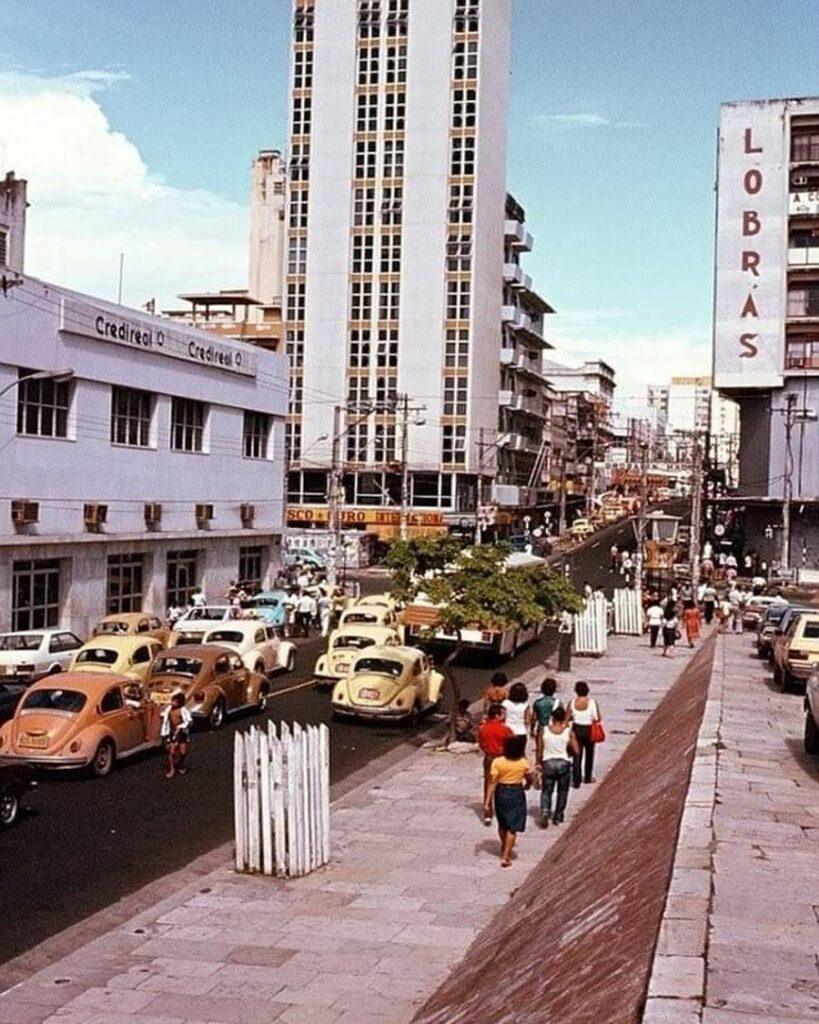

Manaus se arrastou na década de 1950, vivendo um ritmo mais lento e provinciano. Os impostos arrecadados eram insuficientes para cobrir as dívidas da cidade e os serviços essenciais, como saúde e educação. A cidade enfrentava racionamentos constantes de energia elétrica, e em 1957, os bondes elétricos foram desativados, sendo substituídos por ônibus de madeira. A cidade flutuante, uma favela nos arredores da cidade, se expandia cada vez mais, refletindo a falta de infraestrutura e a necessidade de abrigar os novos migrantes vindos de outras partes do Brasil.

Entre os migrantes, um grande número de nordestinos fugidos das secas que assolavam sua região, se estabeleceu em Manaus. O jornalista Neper Antony, em seus escritos sobre a cidade, descreveu um crescimento rápido e sem planejamento da cidade: “Manaus é uma cidade em crescimento permanente. Principalmente nestes últimos anos, coincidindo com a intensificação do êxodo das populações nordestinas fugindo ao flagélo da sêca, seus quadrantes têm aumentado à olhos visto, empurrando para bem longe as divisas com a matéria. A existência dessa população flutuante, ou em fase de agregação definitiva ao meio, força a conquista de novas áreas habitáveis”.

Na década de 1950, a cidade se expandiu e surgiram novos bairros, como São Lázaro, Crespo, Santa Luzia, Petrópolis, Santo Antônio e São Jorge. Esses novos bairros surgiram devido à grande quantidade de imigrantes e ao crescimento acelerado da cidade. As áreas mais afastadas do centro da cidade começaram a ser ocupadas, e novas periferias foram formadas para abrigar os novos habitantes.

Em 1953, a cheia histórica do Rio Negro, que atingiu 29,69 metros, devastou as cidades do interior e causou inundações também em Manaus, aumentando ainda mais a pressão sobre a cidade. Muitos migrantes foram forçados a buscar refúgio na capital em busca de um lugar mais seguro e de melhores condições de vida.

Apesar dos problemas e da pobreza, Manaus continuava a ser um centro cultural e social vibrante. As relações sociais entre as diferentes classes eram ainda mais diretas e informais, com as praças, mercados e ruas sendo o palco de encontros e trocas de informações. Os balneários eram locais de lazer para as famílias, enquanto os clubes recebiam jovens e boêmios para dançar e se divertir. O cinema também era uma das grandes atrações da cidade, com as salas de exibição oferecendo filmes populares a preços acessíveis.

As igrejas, tanto católicas quanto protestantes, eram centros de convivência e comunicação entre as famílias. As missas e os cultos religiosos eram momentos importantes para a socialização das pessoas, e as casas se tornaram pontos de encontro para festas e almoços em família. Mesmo com a falta de recursos, a cidade ainda possuía um forte laço comunitário.

Nos anos seguintes, a cidade de Manaus continuou a crescer, mesmo que de forma desordenada. As grandes obras públicas e privadas, como o Hotel Amazonas e a Ponte Presidente Dutra, foram marcos importantes da década de 1950. No entanto, as condições de vida para grande parte da população não melhoraram significativamente. A cidade ainda era uma mistura de esperança e dificuldades, com um futuro incerto pela frente.

O período de 1950 a 1959 foi marcado pela liderança de diversos prefeitos, que buscaram, de formas diferentes, resolver os problemas econômicos e sociais da cidade. Entre os prefeitos, destacam-se Raymundo Chaves Ribeiro, Walter Scott da Silva Rayol, e Eurythis Pinto de Souza, que se esforçaram para administrar as finanças municipais e realizar as obras que a cidade tanto precisava.

Em 1954, foi fundado o Clube da Madrugada, um marco no movimento cultural regionalista, reunindo artistas e intelectuais. Figuras como Mário Ypiranga Monteiro, Djalma Batista e Samuel Benchimol destacaram-se nas Ciências Humanas e Sociais. Na Literatura, nomes como Luís Bacellar e Arthur Engrácio ganharam notoriedade. As escolas públicas eram as principais instituições de ensino, com destaque para o Colégio Estadual e o Instituto de Educação do Amazonas. O acesso à informação era proporcionado por jornais locais como Jornal do Comércio, A Crítica e Correio de Notícias, bem como pelas rádios Baré, Difusora e Rio Mar.

Apesar das dificuldades, a década de 1950 foi um período de intensa transformação para Manaus, com o surgimento de novos bairros, a consolidação de uma identidade cultural própria e o início de um lento processo de modernização que seria, no entanto, desafiado pelos problemas estruturais da cidade e pela falta de investimentos governamentais na região.

Obras que marcaram Manaus na Década de 50

Algumas obras de infraestrutura marcaram a década de 50 em Manaus, como o Hotel Amazonas (1951), a Ponte Presidente Dutra (1951) e a Refinaria de Petróleo Isaac Sabbá (1956-57). Entre 1950 e 1959, Manaus teve uma sucessão de prefeitos, sendo: Raymundo Chaves Ribeiro (1947-1951); Walter Scott da Silva Rayol (1951); Edson Epaminondas de Mello (1951-1952); Álvaro Symphoronio Bandeira de Mello (1952); Jessé de Moura Pinto (1952); Oscar da Costa Rayol (1952-1953); Aluizio Marques Brasil (1953-1955); Raymundo Coqueiro Mendes (1955); Walter Scott da Silva Rayol (1955); Stenio Neves (1955-1956); Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (1956-1958); Eurythis Pinto de Souza (1958); Ismael Benigno (1958-1959); Eurythis Pinto de Souza (1959); Lóris Valdetaro Cordovil (1959); Walter Scott da Silva Rayol (1959); e Olavo das Neves de Oliveira Melo (1959-1960)

Prefeitos de Manaus da Década de 50

Entre 1950 e 1959 a cidade teve os seguintes prefeitos: Raymundo Chaves Ribeiro (1947-1951); Walter Scott da Silva Rayol (1951); Edson Epaminondas de Mello (1951-1952); Álvaro Symphoronio Bandeira de Mello (1952); Jessé de Moura Pinto (1952); Oscar da Costa Rayol (1952-1953); Aluizio Marques Brasil (1953-1955); Raymundo Coqueiro Mendes (1955); Walter Scott da Silva Rayol (1955); Stenio Neves (1955-1956); Gilberto Mestrinho de Medeiros Raposo (1956-1958); Eurythis Pinto de Souza (1958); Ismael Benigno (1958-1959); Eurythis Pinto de Souza (1959); Lóris Valdetaro Cordovil (1959); Walter Scott da Silva Rayol (1959); e Olavo das Neves de Oliveira Melo (1959-1960) (8).

A história de Manaus na década de 1950 é, portanto, marcada por um ciclo de esperança e desilusão, em que a cidade, após o auge da borracha, enfrentava as dificuldades de um crescimento acelerado e de uma economia que ainda lutava para se adaptar às novas realidades do pós-guerra.

* Com informações do blog História Inteligente

Ana Paula

10 de janeiro de 2025O texto se tornou extremamente repetitivo, os parágrafos de 12 a 19 repetem exatamente as mesmas informações contidas nos parágrafos 1 a 11, inclusive os parágrafos 1 e 12 iniciam com a mesma frase “No alvorecer da década de 1950, Manaus […]”. Isso acabou tornando a leitura um pouco maçante.

Marcus Pessoa

10 de janeiro de 2025Você está certa. Refiz o texto.